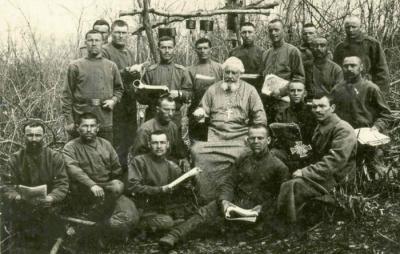

В очередной статье, посвященной дореволюционной церковной певческой культуре, Вера Юрьевна Романченко знакомит читателей с историей использования голосов мальчиков в церковных хорах той эпохи. Автор рассказывает, когда и почему детские голоса были введены в церковные хоры, как содействовало этому государство, как учили мальчиков-певчих. В статье говорится об условиях их жизни и труда, о том, как и почему императорские особы занимались подбором детей для Придворной капеллы. На основе материалов из периодических изданий, выходивших в печать до 1917 года, рассказывается о социальных проблемах, связанных с использованием голосов детей в церковных хорах, и том, как общества защиты детей-певчих пытались решать эти проблемы; о пении малолетних певчих в войсковых хорах, о том, чем отличались условия жизни певчих-детей в крупных соборах Санкт-Петербурга и Москвы от условий пения в провинциальных приходских и архиерейских хорах.